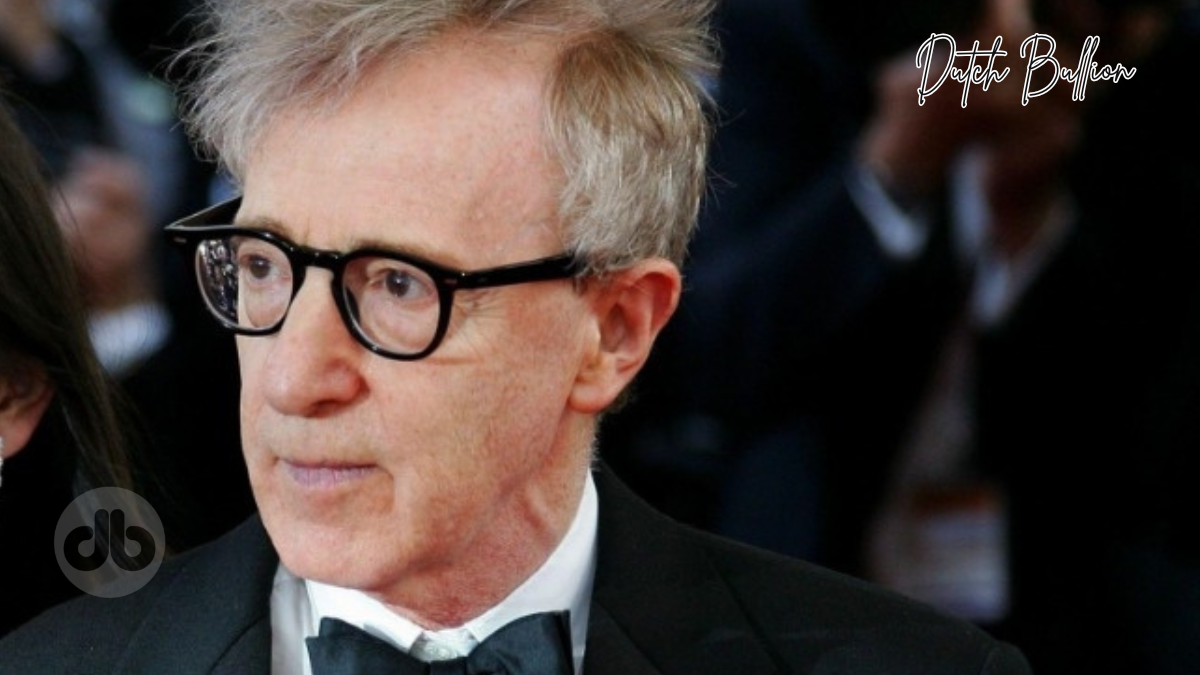

Es gibt Namen, die wie ein Rorschachtest für unsere Zeit funktionieren. Sagt man Woody Allen, entfesselt man ein Gewitter aus Meinungen, eine Lawine aus Anklage, Verteidigung, Verachtung und nostalgischer Verehrung. Der Mann, der das neurotische, intellektuelle Kino New Yorks quasi erfunden hat, ist längst zu einem Gespenst geworden, das durch die Ruinen seines eigenen Lebenswerks spukt. Jede seiner Handlungen wird seziert, jede Äußerung auf die Goldwaage gelegt. Doch seine jüngste Entscheidung, sich – wenn auch nur virtuell – auf eine Bühne mit Putins Propagandisten zu stellen, markiert einen neuen, düsteren Tiefpunkt. Dies ist nicht mehr nur die altbekannte Woody Allen Kontroverse um die Missbrauchsvorwürfe seiner Adoptivtochter Dylan Farrow. Dies ist eine neue, geopolitische Dimension des Skandals.

Als die Nachricht die Runde machte, dass Woody Allen an der „Moscow International Film Week“ teilnehmen würde, war meine erste Reaktion eine Mischung aus Unglauben und Resignation. Allen, der Inbegriff des westlichen, liberalen Intellektuellen, macht gemeinsame Sache mit einem Regime, das einen brutalen Angriffskrieg führt und die freie Kunst unterdrückt? Ich habe seine Karriere, seine Filme und seinen Fall über Jahre verfolgt. Ich habe die Argumente beider Seiten gehört, die HBO-Doku „Allen v. Farrow“ gesehen und die Gegenargumente gelesen. Aber dieser Schritt fühlt sich anders an. Er wirft eine fundamentale Frage auf: Ist dies der Akt eines Mannes, der so sehr an den Rand gedrängt wurde, dass er jeden ihm angebotenen Strohhalm ergreift, egal wie blutig er ist? Oder ist es der ultimative Beweis für eine moralische Gleichgültigkeit, die Kritiker ihm schon immer unterstellt haben? In dieser Analyse werden wir tief in die Abgründe dieser jüngsten Eskalation eintauchen, die Reaktionen zerlegen und versuchen zu verstehen, was dieser Pakt mit Moskau über den Zustand von Woody Allen und unserer eigenen Kultur aussagt.

Der Vorfall: Ein virtueller Händedruck mit Putins Kulturkriegern

Was genau ist passiert? Ende August 2025 trat der 89-jährige Woody Allen als Ehrengast bei der „Moscow International Film Week“ auf. Nicht persönlich, sondern per Videozuschaltung. Er war der Star des Programms „Legends of World Cinema. An seiner Seite, als Moderator des Gesprächs: Fjodor Bondartschuk. Dieser Name ist im Westen vielleicht nicht jedem geläufig, aber in Russland ist er eine Schlüsselfigur. Bondartschuk ist nicht nur Regisseur von patriotischen Kriegs-Epen wie „Stalingrad“ (2013), sondern auch ein langjähriger, offener Unterstützer von Wladimir Putin und seiner Politik. Ein Mann, der fest im Sattel des staatlich geförderten Kultursystems sitzt.

Das Festival selbst wird von russischen Staatsmedien, staatseigenen Unternehmen und der Moskauer Stadtregierung gesponsert. Es ist keine unabhängige Kunstveranstaltung, sondern ein Instrument der staatlichen Propaganda, das nach außen Normalität und kulturelle Relevanz demonstrieren soll, während im Inneren jede abweichende Stimme unterdrückt wird.

In diesem sorgfältig inszenierten Rahmen sprach Allen also mit Bondartschuk. Laut russischen Medienberichten äußerte er seine Bewunderung für das russische Kino, insbesondere für den sowjetischen Monumentalfilm „Krieg und Frieden“ – inszeniert von Sergej Bondartschuk, dem Vater seines Gesprächspartners. Ein geschickter, diplomatischer Schachzug. Er verneinte Pläne, in Russland zu drehen, sagte aber, er habe „nur gute Gefühle für Moskau und St. Petersburg“.

Meine kritische Einordnung: Dieser Auftritt war von allen Seiten kalkuliert. Für die russische Seite war es ein massiver Propaganda-Coup. Der russische Gesandte Kirill Dmitrijew triumphierte auf X (ehemals Twitter): „Der Versuch, Woody Allen wegen eines Videoanrufs beim Moskauer Filmfestival zu canceln, verfehlt den Punkt: Russland ist nicht isoliert“. Einen der berühmtesten amerikanischen Regisseure des 20. Jahrhunderts als Gast zu präsentieren, egal wie umstritten er im Westen sein mag, sendet genau diese Botschaft. Es ist der verzweifelte Versuch, kulturelle Soft Power zu demonstrieren. Für Woody Allen war es eine der wenigen Bühnen, die ihm noch geblieben sind. Eine Möglichkeit, über Film zu sprechen, als Legende gefeiert zu werden und für einen Moment der harten Realität seines Ausgestoßenen-Status in Hollywood zu entfliehen. Doch der Preis für diesen Moment der Anerkennung ist untragbar hoch.

„Eine Schande und eine Beleidigung“: Die wütende Reaktion der Ukraine

Die Antwort aus der Ukraine ließ nicht lange auf sich warten und war von einer brutalen Klarheit, die im westlichen Kulturdiskurs oft fehlt. Das ukrainische Außenministerium veröffentlichte eine scharfe Erklärung, die Allens Auftritt als „Schande und eine Beleidigung für das Opfer ukrainischer Schauspieler und Filmemacher“ bezeichnete, die im russischen Angriffskrieg getötet oder verletzt wurden.

Die Erklärung wirft Allen vor, die Augen vor den Gräueltaten Russlands zu verschließen und an einem Festival teilzunehmen, das Putins Unterstützer versammelt. Der entscheidende Satz lautet: „Kultur darf niemals dazu benutzt werden, Verbrechen zu beschönigen oder als Propagandainstrument zu dienen.“

Diese Reaktion ist mehr als verständlich; sie ist notwendig. Sie rückt die Debatte aus dem Elfenbeinturm der Kunstfreiheit in die blutige Realität eines Krieges. Während im Westen darüber debattiert wird, ob man Kunst und Künstler trennen kann, kämpfen ukrainische Künstler an der Front oder sterben durch russische Raketen. Aus dieser Perspektive ist Woody Allens Teilnahme keine abstrakte, intellektuelle Handlung, sondern ein Akt der Komplizenschaft. Er verleiht einem Regime Legitimität, das aktiv versucht, die ukrainische Kultur auszulöschen.

Die Reaktion zeigt den tiefen Graben zwischen einer westlichen Welt, die sich den Luxus moralischer Ambiguität leistet, und einem Land im Überlebenskampf, für das solche Unterscheidungen eine Frage von Leben und Tod sind. Die Woody Allen Kontroverse hat damit eine neue, tragische Ebene erreicht.

Allens Verteidigung: Kunst als Brücke über blutigen Gräben?

Konfrontiert mit der harschen Kritik, sah sich Woody Allen gezwungen, eine Erklärung abzugeben. In einem Statement, das unter anderem dem Guardian und CNN vorliegt, versuchte er einen Spagat, der ihm nicht gelingen konnte.

Einerseits distanzierte er sich politisch klar vom Kreml: „Was den Konflikt in der Ukraine angeht, so bin ich der festen Überzeugung, dass Wladimir Putin völlig im Unrecht ist. Der Krieg, den er verursacht hat, ist entsetzlich.“ Andererseits verteidigte er seine Teilnahme mit einem klassischen Argument der Befürworter des kulturellen Austauschs: „Aber was auch immer die Politiker getan haben, ich glaube nicht, dass das Abschneiden künstlerischer Gespräche jemals ein guter Weg ist, um zu helfen.“

| Argument von Woody Allen | Kritische Gegenperspektive |

|---|---|

| Politische Verurteilung Putins | Ein Lippenbekenntnis, das durch die Tat (die Teilnahme am Festival) konterkariert wird. Es wirkt wie eine nachträgliche Schadensbegrenzung. |

| Kunst als Brücke / Dialog | Mit wem findet der Dialog statt? Mit einem Putin-treuen Apparatschik auf einem staatlich kontrollierten Festival. Dies ist kein offener Dialog, sondern eine Inszenierung. |

| Man dürfe künstlerische Gespräche nicht abschneiden | Das Festival ist kein neutraler Raum für Kunst, sondern ein politisches Instrument. Die Teilnahme wird unweigerlich als Unterstützung des Systems instrumentalisiert, nicht als reiner künstlerischer Austausch. |

Hier muss ich als kritischer Beobachter einhaken: Allens Argumentation ist bestenfalls naiv und schlimmstenfalls zynisch. Die Idee, dass ein gemütlicher Plausch über das russische Kino auf einer Propagandabühne irgendeine Art von „Brücke“ baut oder „hilft“, ist absurd. Es hilft nur einem: dem russischen Regime, das dringend nach internationaler Anerkennung sucht.

Die Frage ist nicht, ob man russische Künstler generell boykottieren sollte. Die Frage ist, ob man sich von einem totalitären Regime, das einen Angriffskrieg führt, instrumentalisieren lässt. Und die Antwort darauf muss ein klares „Nein“ sein. Indem Allen teilnahm, hat er seine eigene politische Verurteilung Putins ad absurdum geführt. Seine Handlung war lauter als seine Worte. Er hat gezeigt, dass ihm seine persönliche Rehabilitierung als Künstler wichtiger ist als die Solidarität mit den Opfern eines Krieges.

Der Kontext: Ein Künstler im Exil der eigenen Industrie

Um Allens fatale Entscheidung vielleicht nicht zu entschuldigen, aber besser zu verstehen, müssen wir den größeren Kontext seiner Karriere in den letzten zehn Jahren betrachten. Seit der Erneuerung der Missbrauchsvorwürfe durch Dylan Farrow im Jahr 2014 und dem Aufstieg der #MeToo-Bewegung ist Woody Allen in seiner Heimat, den USA, zu einer Persona non grata geworden.

- Der Amazon-Deal platzte: Sein lukrativer Produktionsvertrag mit den Amazon Studios wurde 2019 gekündigt.

- Schauspieler distanzieren sich: Zahlreiche Stars, die einst Schlange standen, um mit ihm zu arbeiten (u.a. Timothée Chalamet, Rebecca Hall, Greta Gerwig), haben sich öffentlich von ihm distanziert oder ihre Gagen gespendet.

- Finanzierung aus Europa: Seine letzten Filme, „Rifkin’s Festival“ (2020) und „Coup de Chance“ (2023), konnten nur noch mit europäischem Geld realisiert werden.

- Mögliches Karriereende: Allen selbst hat wiederholt angedeutet, dass er in den Ruhestand gehen könnte, weil es immer schwieriger wird, Finanzierung zu finden und „der ganze Glanz des Filmemachens verschwunden“ sei.

Woody Allen ist ein Mann, der von der Industrie, die er jahrzehntelang geprägt hat, verstoßen wurde. Er findet in den USA kaum noch Verleiher für seine Filme und keine Studios mehr, die ihn finanzieren. Er ist ein Künstler im Exil, obwohl er sein New Yorker Apartment nie verlassen hat.

Aus dieser Position der Isolation heraus erscheint der Anruf aus Moskau vielleicht in einem anderen Licht. Es war ein Angebot von Menschen, die ihn nicht für seine Vergangenheit verurteilten, sondern ihn als „Legende“ feierten. Für einen 89-jährigen Mann, der sein gesamtes Leben dem Film gewidmet hat und nun mit ansehen muss, wie sein Lebenswerk durch die Woody Allen Kontroverse überschattet wird, mag diese Einladung wie ein Schluck Wasser in der Wüste gewirkt haben.

Aber das macht es nicht richtig. Es macht es nur umso tragischer. Es zeigt einen Mann, der möglicherweise so auf die Verteidigung seines eigenen Erbes fixiert ist, dass er den Blick für die größeren moralischen Verwerfungen unserer Zeit verloren hat. Er kämpft seinen persönlichen Krieg und übersieht dabei den realen Krieg, der Tausende das Leben kostet.

Fazit: Das unrühmliche Spätwerk eines gefallenen Genies

Die Teilnahme von Woody Allen am Moskauer Filmfestival ist mehr als nur eine weitere Fußnote in seiner langen Skandalchronik. Sie markiert einen entscheidenden Wendepunkt. Bisher drehte sich die Woody Allen Kontroverse um die Frage: Kann und soll man die Kunst vom Künstler trennen, wenn schwere, wenn auch juristisch nie bewiesene, Vorwürfe im Raum stehen? Es war eine komplexe Debatte über Vergangenheit, Glaubwürdigkeit und die Grenzen der Autonomie eines Kunstwerks.

Die Moskau-Affäre vereinfacht diese Frage auf brutale Weise. Hier geht es nicht mehr um „er gegen sie“. Es geht um die klare, unmissverständliche Positionierung zu einem Angriffskrieg und einem totalitären Regime. Und in dieser Frage hat Woody Allen versagt. Seine halbherzige Distanzierung im Nachhinein kann den Schaden nicht ungeschehen machen. Er hat sich, bewusst oder unbewusst, zum nützlichen Idioten einer brutalen Diktatur gemacht.

Meine Prognose für die Zukunft: Dieser Vorfall wird Woody Allens Isolation im Westen zementieren. Für viele, die ihm bisher im Zweifel für den Angeklagten noch eine Chance gaben, dürfte diese Tür nun endgültig geschlossen sein. Er hat sich selbst ins Abseits manövriert, und zwar auf eine Weise, die nichts mehr mit den alten Vorwürfen zu tun hat. Sein Vermächtnis wird dadurch noch komplizierter, noch befleckter.

Letztendlich ist die Geschichte von Woody Allen im Jahr 2025 die Tragödie eines Mannes, der nicht zu erkennen scheint, dass die Welt sich weitergedreht hat. Er klammert sich an ein veraltetes Bild von Kunst als einem heiligen, von Politik unberührten Raum. Aber dieser Raum existiert nicht, wenn Panzer rollen und Städte bombardiert werden. In solchen Zeiten hat auch Kunst eine Verantwortung. Indem Woody Allen diese Verantwortung ignoriert hat, um einen letzten Applaus von der falschen Seite zu bekommen, hat er seinem ohnehin schon beschädigten Ansehen den vielleicht letzten, schweren Schlag versetzt. Das ist nicht nur eine Kontroverse, das ist ein unrühmliches Kapitel im Spätwerk eines gefallenen Genies.