Kaliforniens Wende bei der Atomenergie

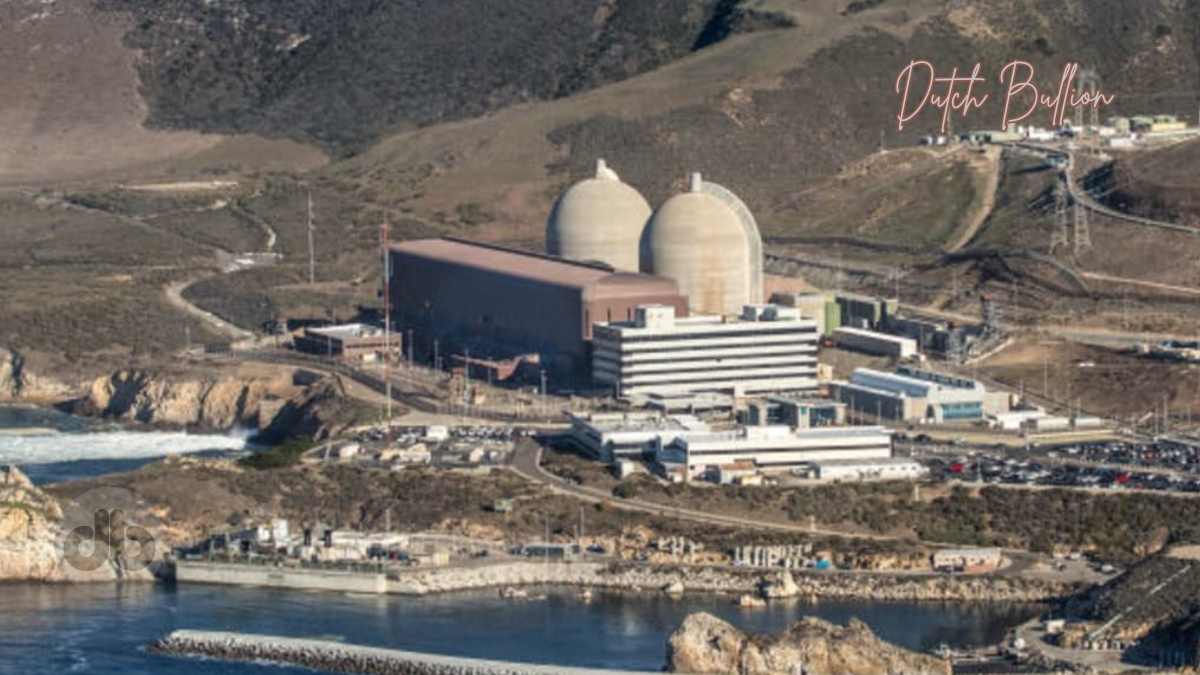

Die Entscheidung des kalifornischen Gesetzgebers, die Betriebsdauer des Diablo Canyon Kernkraftwerks bis 2030 zu verlängern, markiert einen bedeutenden Wendepunkt. Ursprünglich sollte Kalifornien bis 2025 vollständig aus der Atomenergie aussteigen. Doch angesichts wachsenden Energiebedarfs und ambitionierter Klimaziele hat sich das Narrativ geändert. Das letzte in Betrieb befindliche Kernkraftwerk Kaliforniens bleibt aktiv – ein Schritt, der viele Fragen aufwirft.

Ist dies ein Fortschritt in Richtung grüner Energie oder eine Kapitulation vor den Herausforderungen einer nachhaltigen Energiepolitik? Lassen Sie uns die Auswirkungen dieser Entscheidung auf Energiepolitik, Umweltfragen und die öffentliche Meinung analysieren.

Auswirkungen auf Energiepolitik und Klimaziele

Die Rolle der Kernenergie in Kaliforniens Energielandschaft

Das Diablo Canyon Kernkraftwerk liefert etwa 9 % des gesamten Stroms des Bundesstaates und beeindruckende 17 % des CO₂-freien Stroms. Kalifornien steht vor der Aufgabe, bis 2045 klimaneutral zu werden. Diese bedeutende Herausforderung verlangt nach einer soliden und zuverlässigen Energiequelle, die unabhängig von Witterungsverhältnissen konstant Strom erzeugt.

Der Rückgriff auf Kernkraft lässt sich rational erklären, wenn erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft (die stark wetterabhängig sind) nicht genügend Kapazität bieten. Zusätzlich könnten Stromimporte aus benachbarten Staaten, wie beispielsweise aus fossilen Brennstoffen, die CO₂-Bilanz von Kalifornien negativ beeinflussen.

Finanzspritzen und Reformen

Um die Verlängerung des Kraftwerksbetriebs zu ermöglichen, stellte der Staat ein Darlehen von 1,4 Milliarden US-Dollar bereit, um dringend notwendige Modernisierungsarbeiten zu finanzieren. Dieses Investment wird mit steigender Bedeutung der Netzausfallsicherheit gerechtfertigt, insbesondere im Licht wachsender elektrischer Lasten durch E-Mobilität und Digitalisierung. Doch der hohe finanzielle Aufwand sorgt für hitzige Diskussionen.

Die globale Rückbesinnung auf die Atomkraft

Kaliforniens Entscheidung steht nicht allein. Atomkraft erlebt weltweit ein Renaissance-Moment. Hier ein kurzer Blick auf die Entwicklungen:

- Belgien hat kürzlich das Gesetz zum Atomausstieg widerrufen und plant, existierende Reaktoren weiter zu nutzen und – entgegen früherer Pläne – neue zu errichten.

- Japan und Südkorea haben angekündigt, den Anteil der Kernenergie an ihrer Stromerzeugung zu erhöhen.

- Frankreich, das bereits 70 % seines Stroms aus Kernenergie bezieht, plant den Bau weiterer moderner Reaktoren.

- USA insgesamt sieht im Ausbau kleiner modularer Reaktoren (SMRs) Potenziale für lokale Energieversorgung und Netzentlastung.

Die treibenden Argumente für eine Rückkehr zur Kernenergie sind ähnlich wie in Kalifornien. Zuverlässige Energieversorgung, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und schlankere CO₂-Bilanzen sind Hauptmotive.

Herausforderungen und Kritikpunkte

Hohe Kosten

Die Kosten für den Bau, die Wartung und den Betrieb von Atomkraftwerken übersteigen die von Solar- und Windprojekten bei Weitem. Beispiele wie die Verzögerungen beim Reaktorbau in Frankreich (Projektkosten versechsfacht) und Finnland (dreifache Überschreitung der initialen Budgetplanung) zeigen, wie komplex und ressourcenintensiv Atomenergie ist.

Auch das Diablo Canyon hat enorme Anschubkosten für den verlängerten Betrieb erfordert. Kritiker führen an, dass erneuerbare Energien mit denselben Finanzierungsbeträgen schneller und kosteneffizienter ausgebaut werden könnten.

Sicherheitsbedenken

Geographisch liegt das Kernkraftwerk auf einem erdbebengefährdeten Gebiet nahe der San-Andreas-Verwerfung. Gegner führen an, dass das Risiko eines tödlichen Unfalls in seismisch aktiven Gebieten kaum legitimierbar sei, selbst mit modernisierten Sicherheitsvorkehrungen.

Die Angst vor radioaktivem Abfall ist ein weiterer Stolperstein. Bis heute gibt es keine dauerhafte und weltweit akzeptierte Lösung für die sichere Beseitigung abgebrannter Brennstäbe, was Atomkraft langfristig von Umweltperspektiven belastet.

Öffentlicher Widerstand

Die Fortführung von Diablo Canyon hat nicht nur Befürworter. Bereits in den 1970er-Jahren kam es zu massiven Protesten in der Region. Diese öffentliche Opposition wird durch die heutige Klimabewegung diversifiziert, die bevorzugt auf fossile Brennstoffe komplett verzichten will, jedoch auch Atomkraft eher kritisch sieht.

Während kalifornische Entscheidungsträger einen positiven Schritt im Sinne der Energiesicherheit sehen, bleibt in der Öffentlichkeit Skepsis. Aktivisten argumentieren, dass Investitionen in Innovationen für erneuerbare Systeme der nachhaltigere und langzeitig erfolgversprechendere Ansatz wären.

Fazit – Was erwartet uns?

Kaliforniens Entscheidung zeigt, wie zeitgleich dringender Bedarf und ideologische Widerstände miteinander kollidieren können. Die Weiterführung von Diablo Canyon stellt einen Kompromiss dar, der die Region bis zum Jahr 2030 mit sauberem Strom versorgen soll. Ob dies genug Zeit ist, erneuerbare Energien in ausreichendem Maßstab für den Übergang zu stärken, bleibt ungewiss.

Auf globaler Ebene signalisiert der zunehmende Rückgriff auf Atomkraft eine pragmatische Wende. Technologische Innovationen wie kleine modulare Reaktoren oder geschlossene Brennstoffkreisläufe könnten der Kernenergie in den kommenden Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung sichern.