Kängurus sind nicht nur das Wahrzeichen Australiens, sondern auch ein Wunderwerk der Evolution. Ihre Fähigkeit, mit scheinbar müheloser Grazie weite Strecken zu überwinden, fasziniert Wissenschaftler und Laien gleichermaßen. Das Geheimnis hinter dieser beeindruckenden Fortbewegung liegt in der einzigartigen Anatomie und Funktionsweise ihrer Muskulatur. Die Muskeln eines Kängurus sind weit mehr als nur ein Antriebssystem; sie sind das Ergebnis Millionen von Jahren der Anpassung an eine der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt.

Dieser Artikel taucht tief in die Welt der Känguru-Muskeln ein. Wir werden die komplexe Anatomie entschlüsseln, die es ihnen ermöglicht, ihre berühmten Sprünge auszuführen. Dabei betrachten wir die mechanischen Prinzipien, die diese Fortbewegung so unglaublich energieeffizient machen. Wir beleuchten die evolutionären Treiber, die zur Entwicklung dieser spezialisierten Muskulatur führten, und erkunden die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die unser Verständnis von Biomechanik revolutionieren. Von der Rolle des Schwanzes als „fünftes Bein“ bis hin zur Inspiration für Robotik und Prothetik – entdecken Sie die verborgene Wissenschaft hinter der außergewöhnlichen Kraft der Kängurus.

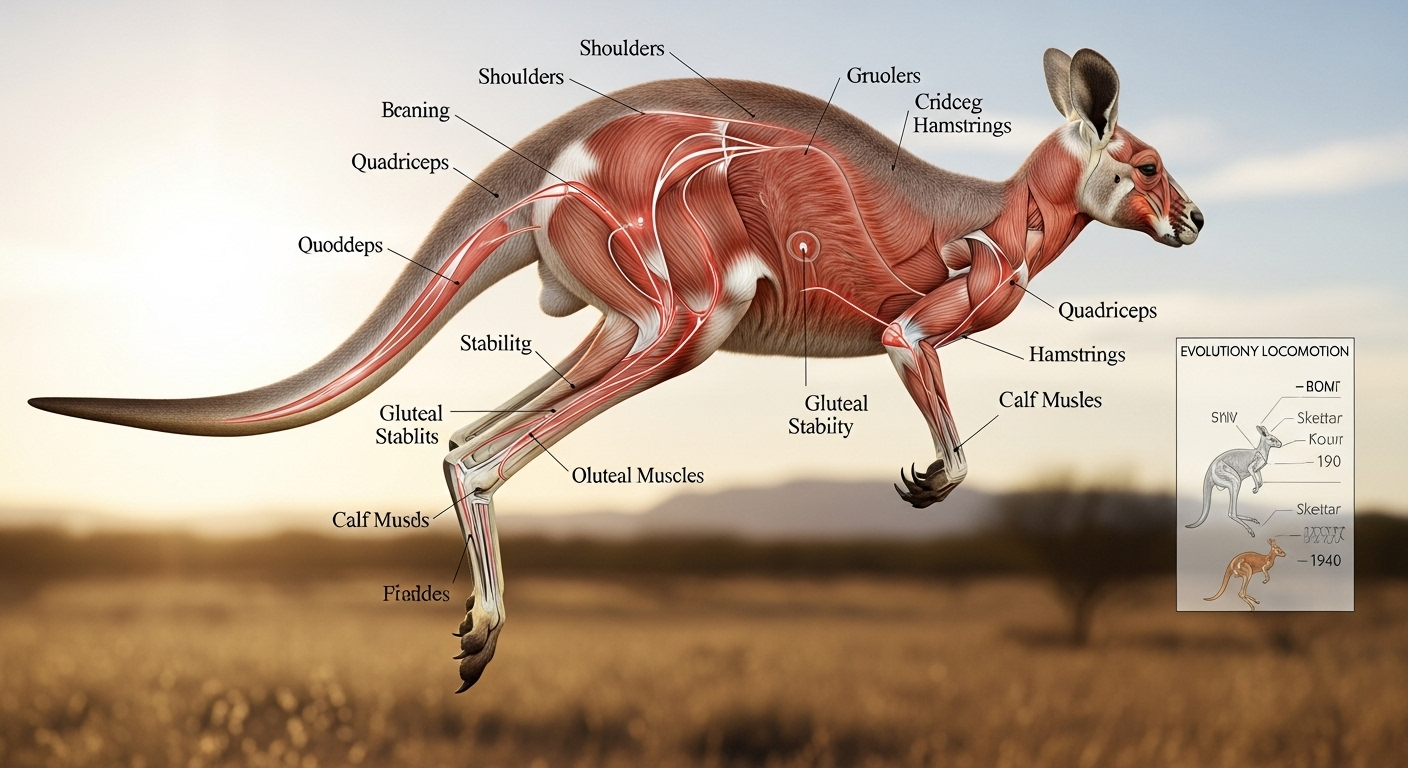

Anatomie der Känguru-Muskeln: Ein Meisterwerk der Natur

Die Anatomie des Kängurus ist perfekt auf seine hüpfende Fortbewegungsweise abgestimmt. Anders als bei Säugetieren, die laufen oder gehen, ist der gesamte Bewegungsapparat auf maximale Sprungkraft und Energieeffizienz ausgelegt. Im Zentrum stehen dabei die außergewöhnlich entwickelten Muskeln der Hinterbeine und des Schwanzes.

Die Kraftzentren: Muskelgruppen und ihre spezifischen Funktionen

Der Körper eines Kängurus ist eine fein abgestimmte Maschine, bei der jede Muskelgruppe eine präzise definierte Aufgabe erfüllt. Während die Vorderbeine relativ klein und schwach ausgebildet sind, konzentriert sich die Muskelmasse auf den unteren Körperbereich.

- Die Beinmuskulatur: Die Hinterbeine sind das unbestrittene Kraftpaket. Besonders hervorzuheben sind der Musculus gastrocnemius (Wadenmuskel) und der Musculus plantaris, die über die extrem langen und elastischen Achillessehnen mit dem Fuß verbunden sind. Diese Sehnen wirken wie riesige Gummibänder. Bei der Landung speichern sie die kinetische Energie des Sprungs und geben sie beim nächsten Absprung wieder frei. Die Oberschenkelmuskulatur, insbesondere der Quadrizeps, erzeugt die initiale Kraft für den Absprung und stabilisiert das Kniegelenk.

- Der Schwanz als multifunktionales Werkzeug: Der Schwanz eines Kängurus ist weit mehr als nur ein Steuerruder. Er besteht aus über 20 Wirbeln und ist von kräftigen Muskeln umgeben, die ihn zu einem entscheidenden Bestandteil der Fortbewegung machen. Bei langsamer Geschwindigkeit, dem sogenannten „Pentapedal Locomotion“ (fünffüßiger Gang), stützt sich das Känguru auf seinen Schwanz und die Vorderbeine, während es die Hinterbeine nach vorne schwingt. Studien haben gezeigt, dass der Schwanz dabei mehr Antriebskraft erzeugt als die Vorder- und Hinterbeine zusammen. Er fungiert hier buchstäblich als fünftes Bein. Beim schnellen Springen dient der massive Schwanz als Gegengewicht und stabilisiert den Körper in der Luft, was ein Verdrehen oder Stürzen verhindert.

- Die Rumpfmuskulatur: Obwohl weniger dominant als die Bein- und Schwanzmuskeln, spielt die Rumpfmuskulatur eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung. Die Rücken- und Bauchmuskeln halten den Oberkörper während der extremen Belastungen des Sprungs aufrecht und verhindern ein Einknicken der Wirbelsäule. Sie arbeiten im Einklang mit der Atembewegung, die durch die Sprungbewegung rhythmisch unterstützt wird, was die Effizienz weiter steigert.

Känguru vs. Mensch: Ein anatomischer Vergleich

Der Vergleich der Känguru-Muskulatur mit der des Menschen verdeutlicht die evolutionären Unterschiede und Spezialisierungen. Während der menschliche Körper für eine vielseitige Fortbewegung (Gehen, Laufen, Klettern) optimiert ist, ist der des Kängurus auf eine einzige, hocheffiziente Methode spezialisiert.

| Merkmal | Känguru | Mensch |

|---|---|---|

| Primäre Muskelgruppen | Hinterbeine, Schwanz | Beine, Gesäß, Rumpf |

| Sehnenelastizität | Extrem hoch (insbesondere Achillessehne) | Moderat |

| Energieeffizienz | Sehr hoch bei höheren Geschwindigkeiten | Nimmt mit Geschwindigkeit stark ab |

| Funktion des Schwanzes | Antrieb, Balance, Stütze | Nicht vorhanden (Steißbein als Überbleibsel) |

| Fortbewegung | Springen (bipedal), Fünffüßiger Gang (pentapedal) | Gehen/Laufen (bipedal) |

| Muskelfasertyp | Dominanz von schnellzuckenden Fasern in Sprungmuskeln | Ausgewogene Mischung aus schnell- und langsamzuckenden Fasern |

Die Achillessehne eines Kängurus kann bis zu 35-mal mehr elastische Energie speichern als die eines Menschen. Diese Fähigkeit, Energie wie in einer Feder zu speichern und wieder freizusetzen, ist der Schlüssel zur Effizienz des Kängurus. Ein Mensch verbraucht beim Laufen proportional mehr Energie, je schneller er wird. Ein Känguru hingegen verbraucht ab einer bestimmten Geschwindigkeit kaum noch zusätzliche Energie, da der Großteil der Arbeit von den federnden Sehnen geleistet wird.

Mechanik und Funktion: Das Geheimnis des energieeffizienten Sprungs

Die Fortbewegung eines Kängurus ist ein Paradebeispiel für biomechanische Perfektion. Der Mechanismus ermöglicht es den Tieren, hohe Geschwindigkeiten über lange Distanzen aufrechtzuerhalten, ohne dabei übermäßig viel Energie zu verbrauchen. Dies ist eine überlebenswichtige Anpassung an die oft kargen und weitläufigen Landschaften Australiens.

Der Sprungzyklus: Ein Zusammenspiel aus Muskelkraft und Sehnenelastizität

Das Springen eines Kängurus lässt sich in mehrere Phasen unterteilen, die nahtlos ineinander übergehen. Der Prozess ist weniger ein aktives „Springen“ bei jedem Satz, sondern vielmehr ein kontrolliertes „Fallenlassen“ in eine elastische Sprungfeder.

- Die Landephase: Wenn das Känguru landet, treffen die Füße auf den Boden. Die kinetische Energie des Körpers wird durch das Beugen der Knöchel-, Knie- und Hüftgelenke abgefangen. In diesem Moment werden die riesigen Sehnen der Beine, allen voran die Achillessehne, wie Gummibänder gedehnt. Bis zu 70 % der Energie des vorherigen Sprungs werden in diesen Sehnen als elastische Dehnungsenergie gespeichert.

- Die Absprungphase: Unmittelbar nach der maximalen Dehnung ziehen sich die Sehnen kraftvoll zusammen. Diese gespeicherte Energie wird explosionsartig freigesetzt und katapultiert das Känguru in den nächsten Sprung. Die Muskeln müssen hier nur noch einen relativ geringen Beitrag leisten, hauptsächlich um den Körper zu stabilisieren und die Bewegung zu steuern. Dieser „Katapult-Mechanismus“ macht das Springen bei hohen Geschwindigkeiten so unglaublich effizient.

- Die Flugphase: Während sich das Känguru in der Luft befindet, schwingen die Beine nach vorne, um sich auf die nächste Landung vorzubereiten. Der Schwanz bewegt sich auf und ab und fungiert als dynamisches Gegengewicht, das den Körperschwerpunkt ausbalanciert und eine stabile Flugbahn gewährleistet.

Interessanterweise ist dieser Mechanismus bei niedrigen Geschwindigkeiten ineffizient. Deshalb nutzen Kängurus für die langsame Fortbewegung den bereits erwähnten fünfbeinigen Gang, bei dem der Schwanz als Stütze und Antrieb dient. Der Übergang zum Springen erfolgt erst ab einer Geschwindigkeit von etwa 6-7 km/h, da erst dann der energetische Vorteil der Sehnenelastizität zum Tragen kommt.

Der Schwanz: Mehr als nur ein Balanceakt

Die Forschung hat die Bedeutung des Schwanzes lange Zeit unterschätzt und ihn primär als Balanceorgan betrachtet. Neuere Studien, unter anderem von der Simon Fraser University in Kanada und der University of New South Wales in Australien, haben jedoch seine entscheidende Rolle als Antriebsorgan aufgedeckt.

Bei der langsamen, „pentapedalen“ Fortbewegung hebt der Schwanz den gesamten hinteren Körperteil an, während die Hinterbeine nach vorne schwingen. Die dabei erzeugte mechanische Arbeit ist beträchtlich. Der Schwanzmuskel (Musculus caudofemoralis) ist einer der größten und stärksten Muskeln im Körper des Kängurus und leistet bei dieser Art der Fortbewegung Schwerstarbeit. Diese Entdeckung hat das Verständnis der Känguru-Biomechanik grundlegend verändert und zeigt, wie vielseitig die anatomischen Anpassungen dieser Tiere sind.

Evolutionäre Anpassung: Warum Kängurus so starke Muskeln haben

Die außergewöhnliche Muskulatur der Kängurus ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis eines langen evolutionären Prozesses. Die treibende Kraft dahinter war die Notwendigkeit, sich an die einzigartigen und oft extremen Bedingungen des australischen Kontinents anzupassen.

Anpassung an die australische Steppe

Vor etwa 20 bis 25 Millionen Jahren begann sich das Klima in Australien drastisch zu verändern. Der einst von dichten Wäldern bedeckte Kontinent wurde zunehmend trockener, was zur Ausbreitung offener Graslandschaften und Wüsten führte. Für die Vorfahren der Kängurus, die wahrscheinlich baumlebende Beuteltiere waren, bedeutete dies eine radikale Umstellung.

- Weite Distanzen: Nahrungsquellen und Wasserstellen lagen nun oft weit auseinander. Eine Fortbewegungsmethode war gefragt, die es ermöglichte, große Strecken schnell und energieeffizient zu überbrücken. Das Laufen auf vier Beinen, wie es viele andere Säugetiere praktizieren, ist auf Dauer energetisch kostspielig. Das Springen mithilfe elastischer Sehnen erwies sich hier als überlegene Strategie.

- Flucht vor Raubtieren: In den offenen Landschaften gab es weniger Versteckmöglichkeiten. Die Fähigkeit, schnell zu beschleunigen und hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, war entscheidend, um Raubtieren wie dem ausgestorbenen Beutellöwen (Thylacoleo carnifex) oder großen Greifvögeln zu entkommen. Ein einzelner Sprung eines Roten Riesenkängurus kann bis zu 9 Meter weit und 3 Meter hoch sein.

- Überblick im hohen Gras: Das aufrechte Springen verschaffte den Tieren zudem einen besseren Überblick über die Umgebung, um Fressfeinde frühzeitig zu erkennen.

Diese Umweltfaktoren begünstigten jene Individuen, deren Anatomie auch nur geringfügige Vorteile beim Springen bot. Über Millionen von Jahren führte dieser Selektionsdruck zur Perfektionierung des Bewegungsapparates: längere Hinterbeine, robustere Knochen, massivere Muskeln und vor allem die hochelastischen Sehnen, die heute das Markenzeichen der Kängurus sind.

Wissenschaftliche Studien und moderne Anwendungen

Die einzigartige Biomechanik der Kängurus ist seit Jahrzehnten ein faszinierendes Forschungsobjekt. Die Erkenntnisse aus diesen Studien gehen weit über die reine Biologie hinaus und finden Anwendung in technologischen Innovationen, die das Leben von Menschen verbessern können.

Von der Natur lernen: Inspiration für Robotik und Prothetik

Die Art und Weise, wie Kängurus Energie speichern und freisetzen, ist ein Vorbild für Ingenieure und Robotik-Entwickler. Das Ziel ist es, Maschinen zu konstruieren, die sich ebenso effizient und agil bewegen können.

- Laufroboter: Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und anderen führenden Instituten entwickeln Roboter, deren Beine mit elastischen Elementen ausgestattet sind, die die Funktion der Känguru-Sehnen nachahmen. Diese Roboter können sich in unwegsamem Gelände effizienter bewegen und verbrauchen weniger Energie als Roboter mit starren Gelenken. Ein bekanntes Beispiel ist der „Marcoboy“ Roboter, der speziell entwickelt wurde, um die Sprungmechanik zu studieren.

- Moderne Prothesen: Die Prinzipien des Känguru-Sprungs fließen auch in die Entwicklung von Sportprothesen für Athleten mit Amputationen ein. Moderne Carbonfeder-Prothesen, wie sie bei den Paralympics eingesetzt werden, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: Sie speichern beim Bodenkontakt Energie und geben sie beim Abstoßen wieder frei. Dies ermöglicht den Athleten eine laufähnliche Bewegung, die ohne diese Technologie nicht möglich wäre.

- Exoskelette: Zukünftige Anwendungen könnten Exoskelette umfassen, die Menschen mit Gehbehinderungen unterstützen oder die Belastung für Arbeiter in körperlich anstrengenden Berufen reduzieren. Ein Exoskelett, das die elastische Energiespeicherung nutzt, könnte die benötigte Muskelkraft erheblich verringern und die Ausdauer steigern.

Die wissenschaftliche Untersuchung der Känguru-Muskeln und -Sehnen liefert somit eine wertvolle Blaupause für die Entwicklung energieeffizienter mechanischer Systeme.

Kulturelle und symbolische Bedeutung

Über ihre biologische Faszination hinaus haben Kängurus eine tief verwurzelte kulturelle und symbolische Bedeutung, insbesondere für Australien. Ihr Bild ist untrennbar mit der Identität des Kontinents verbunden.

Das Känguru als nationales Symbol

Das Känguru ist neben dem Emu das Wappentier Australiens. Die Wahl fiel auf diese beiden Tiere, weil sie sich angeblich nicht rückwärtsbewegen können, was den Fortschritt und das Vorwärtsstreben der Nation symbolisieren soll. Ob diese biologische Annahme zu 100 % korrekt ist, sei dahingestellt – die symbolische Kraft ist unbestreitbar.

Das Känguru ziert Münzen, Briefmarken, das Logo der nationalen Fluggesellschaft Qantas („Queensland and Northern Territory Aerial Services“) und unzählige weitere Embleme. Es repräsentiert die einzigartige Tierwelt des Kontinents und steht für Stärke, Anpassungsfähigkeit und Ausdauer – alles Eigenschaften, die auch der Nation zugeschrieben werden. Für die indigene Bevölkerung Australiens hat das Känguru seit Jahrtausenden eine zentrale Rolle als Nahrungsquelle und als wichtiger Teil ihrer Mythologie und Traumzeit-Geschichten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Warum haben Kängurus so unglaublich starke Beinmuskeln?

Die starken Beinmuskeln der Kängurus sind das Ergebnis einer evolutionären Anpassung an das Leben in den weiten, offenen Landschaften Australiens. Sie ermöglichen eine extrem energieeffiziente Fortbewegung über große Distanzen durch Springen, wobei riesige Sehnen wie Gummibänder wirken, um Energie zu speichern und freizusetzen.

2. Wie genau funktioniert der Schwanz eines Kängurus beim Springen?

Beim schnellen Springen dient der massive, muskulöse Schwanz als Gegengewicht. Er schwingt im Rhythmus der Sprünge und stabilisiert den Körper in der Luft, um ein Rotieren oder seitliches Kippen zu verhindern. Bei langsamer Fortbewegung wird er als „fünftes Bein“ genutzt, um den Körper abzustützen und anzutreiben.

3. Welche Muskelgruppen sind bei Kängurus am stärksten ausgeprägt?

Die mit Abstand stärksten Muskelgruppen befinden sich in den Hinterbeinen und im Schwanz. Insbesondere die Oberschenkelmuskulatur (Quadrizeps) für die Kraftentwicklung und die Wadenmuskulatur, die mit den langen, elastischen Achillessehnen verbunden ist, sind dominant. Auch die Muskulatur des Schwanzes ist für die Balance und den Antrieb bei langsamer Bewegung enorm kräftig.

4. Wie unterscheidet sich die Biomechanik von Kängurus von der des Menschen?

Der Hauptunterschied liegt in der Energieeffizienz. Kängurus nutzen die elastische Energie, die in ihren Sehnen gespeichert wird, um sich fortzubewegen. Dies macht das Springen bei hohen Geschwindigkeiten energetisch sehr günstig. Der Mensch hingegen ist primär auf die kontinuierliche Kontraktion seiner Muskeln angewiesen, weshalb der Energieverbrauch beim Laufen mit zunehmender Geschwindigkeit steigt.

5. Welche wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es zu Känguru-Muskeln?

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Sehnen der Kängurus außergewöhnlich viel elastische Energie speichern können – bis zu 70 % der Energie eines Sprungs. Zudem wurde entdeckt, dass der Schwanz nicht nur zur Balance dient, sondern aktiv als Antriebsorgan fungiert. Diese Erkenntnisse haben die Biomechanik revolutioniert und dienen als Inspiration für Robotik und Medizintechnik.

Fazit: Ein evolutionäres Meisterstück mit Zukunftspotenzial

Die Muskeln des Kängurus sind weit mehr als nur ein biologisches Merkmal. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis einer perfekten Anpassung an eine herausfordernde Umwelt und ein Paradebeispiel für die Effizienz natürlicher Systeme. Von der anatomischen Struktur der massiven Beinmuskeln und der hochelastischen Sehnen bis hin zur multifunktionalen Rolle des Schwanzes zeigt jedes Detail, wie die Evolution eine optimale Lösung für die Fortbewegung über weite Strecken gefunden hat.

Die wissenschaftliche Erforschung dieser komplexen Biomechanik hat nicht nur unser Wissen über die Tierwelt bereichert, sondern liefert auch wertvolle Impulse für technologische Innovationen. Ob in der Entwicklung agiler Roboter oder bei der Konstruktion fortschrittlicher Prothesen – das Prinzip des Känguru-Sprungs weist den Weg in eine Zukunft, in der von der Natur inspirierte Technik das menschliche Leben verbessert. Das Känguru bleibt somit nicht nur ein Symbol für Australien, sondern auch ein faszinierendes Vorbild für Wissenschaftler und Ingenieure auf der ganzen Welt.