Die Bundesregierung hat mit dem jüngst verabschiedeten Rentenpaket ein milliardenschweres Vorhaben auf den Weg gebracht, das sowohl für Rentnerinnen und Rentner als auch für Beitragszahler zentrale Weichen stellt. Dabei wird das Rentenniveau langfristig stabilisiert, während soziale Aspekte wie die Ausweitung der Mütterrente adressiert werden. Dieses Paket ist nicht nur ein Signal an alle Generationen, sondern auch ein politischer Balanceakt, der kontrovers diskutiert wird. Lesen Sie hier, welche wichtigsten Änderungen das Gesetz vorsieht, welche Herausforderungen damit verknüpft sind und welche Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erwarten sind.

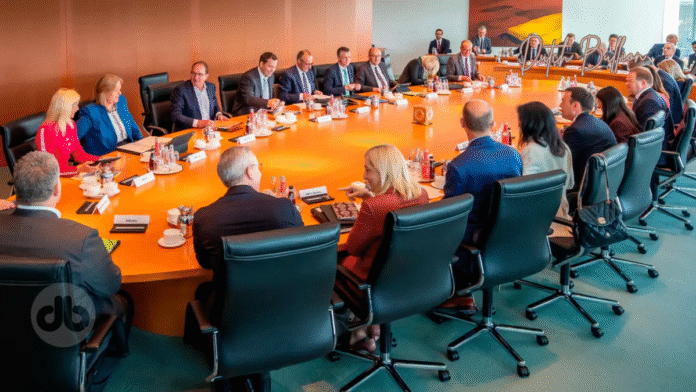

Was sieht das Kabinett Rentenpaket vor?

Das kürzlich verabschiedete Rentenpaket betrifft Millionen Bürgerinnen und Bürger. Im Zentrum stehen folgende Kernpunkte:

- Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens bis 2031.

- Anhebung der Mütterrente, sodass ältere Generationen von vor 1992 geborenen Kindern zusätzliche Vorteile erhalten.

- Eine schrittweise moderate Erhöhung des Rentenbeitragssatzes von derzeit 18,6 Prozent auf 18,8 Prozent bis 2027.

- Aufbau einer Rücklage der Rentenkasse, die künftig 30 Prozent einer Monatsausgabe betragen soll (aktuell 20 Prozent).

Die Bundesregierung reagiert mit diesen Maßnahmen auf die zunehmenden demografischen Herausforderungen, die das Rentensystem belasten. Doch ist dieses Paket eine nachhaltige Lösung oder nur ein kurzfristiger Beruhigungspflaster?

Anhebung der Mütterrente

Ein besonders hervorgehobener Aspekt im Rentenpaket ist die Ausweitung der Mütterrente. Künftig sollen Eltern mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden, drei Jahre Kindererziehungszeit angerechnet bekommen – statt wie bisher 2,5 Jahre. Das bedeutet 20 Euro mehr pro Kind und Monat für rund 10 Millionen Menschen.

Tabelle – Vergleich der Mütterrente vor und nach der Reform

| Geburtsjahr der Kinder | Vor der Reform (Rentenpunkte) | Nach der Reform (Rentenpunkte) | Pro Monat (Euro) |

|---|---|---|---|

| Vor 1992 | 2,5 | 3 | +20 |

| Ab 1992 | 3 | 3 | Keine Änderung |

Diese Maßnahme wird jährlich rund 5 Milliarden Euro kosten und aus Steuermitteln finanziert. Kritiker bemängeln jedoch, dass das Rentensystem bereits jetzt auf starke Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt angewiesen ist.

Vorteile des Rentenpakets

Das Gesetzespaket bringt klare Vorteile mit sich, insbesondere für die ältere Generation und junge Familien. Sowohl die Stabilisierung des Rentenniveaus als auch die zusätzlichen Leistungen für Eltern stärken das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung.

- Stabilisierung des Rentensystems unter Anbetracht von Unsicherheiten wie der Alterung der Gesellschaft.

- Förderung von sozialer Gerechtigkeit durch die Mütterrente.

- Langfristige Planungssicherheit für Arbeitnehmer und Rentner gleichermaßen.

Indem die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt stark erhöht werden, soll vermieden werden, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit übermäßig hohen Beitragssätzen überfordert werden.

Rentenniveau bleibt stabil

Das Rentenniveau von 48 Prozent ist für viele ein zentraler Indikator für soziale Sicherheit im Alter. Ohne eine derartige Maßnahme würde dieses Niveau bis 2031 um etwa einen Prozentpunkt sinken, was für viele Rentner einen signifikanten Verlust an Kaufkraft bedeuten würde.

Das Rentenniveau beschreibt, wie hoch die Rente einer Person mit 45 Beitragsjahren im Verhältnis zum aktuellen Durchschnittslohn ist. Mit der Fixierung dieses Niveaus sendet die Regierung ein klares Signal, dass es trotz wachsender Belastungen an den Grundprinzipien der sozialen Absicherung festhält.

Herausforderungen und Kritik

Wie bei jeder Rentenreform gibt es auch bei diesem Paket kritische Stimmen. Die Finanzierung erfolgt zu großen Teilen durch Steuergelder, was den Bundeshaushalt in den kommenden Jahren stark belasten wird. Außerdem bleibt unklar, ob die geplanten Rücklagen tatsächlich ausreichen, um künftige Krisen abzufedern.

Kritik von Wirtschaft und Experten

Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände bemängeln, dass das Rentenpaket ein „teuer erkauftes Signal“ sei, das die Herausforderungen der Rentenfinanzierung nur aufschiebt, statt sie zu lösen.

Rainer Dulger, Präsident des Arbeitgeberverbandes, erklärte hierzu:

„Das geplante Rentenpaket wird zum Bumerang für kommende Generationen.“

Zusätzliche Kosten von rund 50 Milliarden Euro bis 2031 machen das Vorhaben zu einem der kostspieligsten Sozialgesetze der letzten Jahrzehnte. Arbeitgeber und Parteien wie die FDP drängen weiterhin darauf, über strukturelle Reformen wie eine längere Lebensarbeitszeit nachzudenken.

Klimawandel an der Rentenkasse?

Interessanterweise könnten auch Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen langfristig indirekte Auswirkungen auf die Rentenkasse haben. Jüngste Forschungen zeigen, dass die Anpassung der Beschäftigungsschwerpunkte ebenfalls zu nachhaltiger Einnahmegenerierung beitragen kann.

Wie lange reicht der Generationenvertrag?

Das deutsche Rentensystem basiert auf einem Generationenvertrag. Das bedeutet, dass die arbeitende Bevölkerung durch ihre Beiträge die Renten finanziert. Dieses Prinzip funktioniert jedoch nur, solange genug Beitragszahler einer kleineren Gruppe von Rentnern gegenüberstehen. Mit der Alterung der Gesellschaft und dem demografischen Wandel gerät dieses Gleichgewicht jedoch ins Wanken.

- 1992 kamen 2,7 Beitragszahler auf einen Rentner.

- 2025 sind es nur noch 2.

- Bis 2050 könnte dieses Verhältnis auf 1,3 sinken.

Ohne strukturelle Reformen könnte dieser Generationenvertrag langfristig nicht mehr finanzierbar sein.

Welche Reformen sind zusätzlich notwendig?

Das Rentenpaket ist nur ein erster Schritt. Vor allem langfristige und strukturelle Reformen werden entscheidend sein. Diskussionen über die Anhebung des Renteneintrittsalters, mehr Zuwanderung oder eine Einbeziehung von Beamten und Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung stehen dabei im Raum.

Vorstellbare Ansätze:

- Flexible Renteneintritte: Wer länger arbeiten möchte, sollte dies freiwillig dürfen.

- Erhöhung des Renteneintrittsalters: Um die Finanzierungssituation zu stabilisieren.

- Förderung privater Altersvorsorge: Ergänzend zur gesetzlichen Rente.

- Förderung von Zuwanderung: Junge Fachkräfte, die zur Stabilisierung der Beitragszahlerbasis beitragen.

Die Partei Die Linke schlägt zudem vor, das Rentenniveau nicht nur zu halten, sondern auf 50 Prozent zu erhöhen. Dies wird allerdings von anderen Parteien als unrealistisch bezeichnet.

Fazit und Ausblick

Das kürzlich verabschiedete Kabinett Rentenpaket ist ein wichtiges Zeichen für soziale Sicherheit und Stabilität in unsicheren Zeiten. Es adressiert drängende demografische Herausforderungen und bietet vor allem Rentnerinnen und Rentnern sowie Familien klare Vorteile.

Dennoch bleibt der Reformdruck hoch. Das größte sozialpolitische Problem Deutschlands wird durch das Rentenpaket nicht gelöst, sondern bestenfalls entschärft. Ob in den kommenden Jahren größere Reformen umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Eins ist klar – um das Rentensystem nachhaltig zu stabilisieren, wird von allen Generationen ein Beitrag erforderlich sein.